ふるさと納税関連・事業者紹介

【2025年版】ふるさと納税の“安心活用ガイド”|年収別の控除上限と注意点をわかりやすく解説

ふるさと納税とは?制度の基本を理解しよう

ふるさと納税は、全国の自治体に対して自由に寄附ができ、地域の返礼品を受け取ることができる制度です。さらに、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税や住民税から控除される仕組みになっています。

たとえば30,000円を寄附した場合、自己負担は2,000円となり、残りの28,000円は税金から差し引かれるため、実質的な負担が少なく地域の応援も可能となります。

ただし、この控除には「寄附上限額」が設定されており、上限を超えた寄附については控除の対象外となります。制度を適切に利用するには、この上限額を理解しておくことがとても大切です。

控除の上限額について 寄附前に知っておきたい仕組み

ふるさと納税で控除される金額には、各人の収入や家族構成などに応じて上限があります。この上限額を超えて寄附すると、その分は控除の対象になりません。つまり、一定額を超える寄附は、自己負担の割合が増えることになります。

上限額の目安は、年収や配偶者・子どもの有無、社会保険料などの控除額によって変わります。年収が同じでも扶養の人数が異なるだけで、控除できる寄附額が大きく変わる場合もあります。

制度をより効果的に活用するには、事前に自分の条件に合った寄附上限額を確認しておくことが重要です。

年収別・家族構成別の寄附上限額の目安

下記は、年収と家族構成ごとのふるさと納税における控除上限額の目安です。実際の金額は住民税の課税額や各種控除によって変動しますが、概算として参考にしてください。

| 年収 | 独身・共働き (扶養なし) | 夫婦のみ | 夫婦+子1人 (高校生) | 夫婦+子2人 (高校+大学) |

|---|---|---|---|---|

| 300万円 | 約18,000円 | 約14,000円 | 約10,000円 | 約7,000円 |

| 400万円 | 約27,000円 | 約21,000円 | 約16,000円 | 約12,000円 |

| 500万円 | 約61,000円 | 約49,000円 | 約40,000円 | 約28,000円 |

| 600万円 | 約77,000円 | 約68,000円 | 約56,000円 | 約40,000円 |

| 700万円 | 約108,000円 | 約89,000円 | 約73,000円 | 約55,000円 |

| 800万円 | 約123,000円 | 約106,000円 | 約88,000円 | 約70,000円 |

上限額の調べ方 寄附前に確認して安心

寄附上限額を確認する方法としては、ふるさと納税ポータルサイトなどで提供されている「簡易シミュレーター」を使うのが一般的です。年収や家族構成などの基本情報を入力するだけで、目安となる上限額が表示されます。

確認の際には、以下のような情報を手元に用意しておくとスムーズです。

- 年収(源泉徴収票の「支払金額」欄)

- 配偶者の有無とその年収

- 扶養親族の人数

- 社会保険料や医療費などの控除の有無

簡易シミュレーターはこちら

・ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/about/simulation

・ふるなび

https://furunavi.jp/deduction.aspx

・さとふる

https://www.satofull.jp/static/calculation01.php

・楽天

https://furusato-nouzei.event.rakuten.co.jp/mypage/deductions/

会社員の方であれば、年末に配布される源泉徴収票をもとに、実際の数値を反映したシミュレーションを行うことで、より正確な寄附計画が立てられます。年の途中で収入が変動した場合も、その影響を考慮して見直しを行うのが望ましいでしょう。

寄附から控除までの流れ|ふるさと納税の基本ステップ

ふるさと納税を活用するには、いくつかのステップがあります。以下は基本的な流れです。

1.寄附上限額を確認する

事前に自身の条件に合った控除額の目安を把握します。

2. 寄附先の自治体と返礼品を選ぶ

地域の特産品や生活用品など、希望する返礼品に応じて寄附先を選びます。

3. 寄附を申し込む

ポータルサイトなどを通じて、オンラインで寄附の申し込みが可能です。申し込み後には「寄附金受領証明書」や「申請書類」が届きます。

4. 必要な書類を保管・提出する

確定申告を行う場合は、受領証明書を添えて税務署に提出します。ワンストップ特例制度を利用する方は、必要書類を寄附先の自治体に送付します。

5. 控除を確認する

所得税は翌年の還付として戻り、住民税は翌年6月以降の納税額から差し引かれます。控除が正しく反映されているか、住民税通知書などで確認しましょう。

寄附控除の確認方法

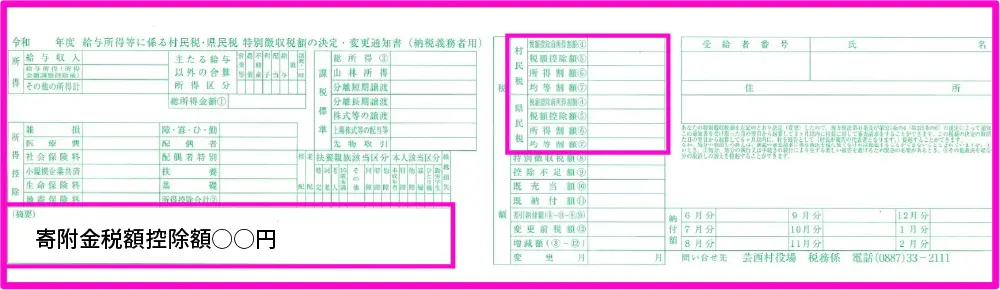

特別徴収の場合(サラリーマンの場合)

会社の給料から税が天引きされる場合、備考の下線部分に寄附控除が記載されます。

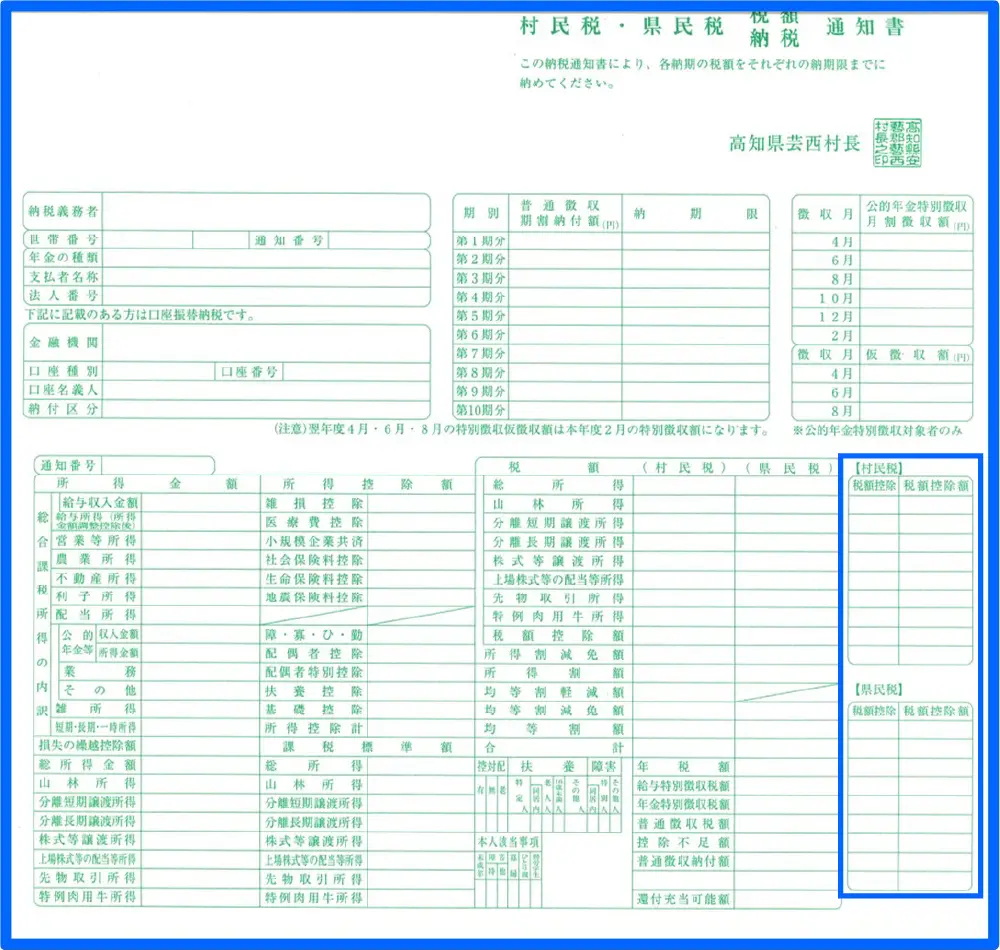

特別徴収以外の場合(個人事業主の場合)

青の枠で囲んだ部分に控除額が記載されます。

制度を適切に利用するには、この一連の流れを理解し、必要な期限や書類管理をしっかり行うことが大切です。

まとめ ふるさと納税を活用するために大切なポイント

ふるさと納税は、地域の活性化に貢献しながら、税金の一部をコントロールできる仕組みとして、多くの方にとって有益な制度です。ただし、制度の趣旨や仕組みを理解せずに寄附をしてしまうと、本来の控除が受けられない可能性もあります。

自分にとって適切な寄附額を把握し、無理のない範囲で活用することが大切です。特に以下の点を意識しておきましょう。

- 寄附上限額を事前に確認する

- 上限を超えない範囲で寄附計画を立てる

- 必要書類の保管や提出を確実に行う

- 控除反映後の住民税通知書などを確認する

こうした基本を押さえておけば、ふるさと納税を通じて地域とのつながりを感じながら、生活に役立つサービスとして取り入れることができます。